IMÁGENES EN MOVIMIENTO

Films creados a partir de fotografías

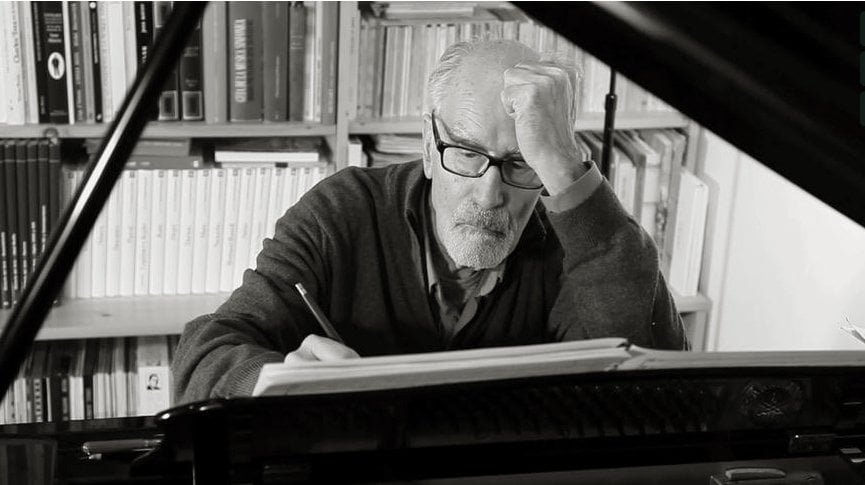

Inspirado por siete fotografías mías, el compositor Eduardo Rincón creó una obra para piano de 48 minutos estructurada en la línea de “Cuadros de una exposición” de Modest Mussorgsky.

Fragmentos es mi propia interpretación del estado de ánimo de Rincón, un esfuerzo para sacarle sentido al porqué seleccionó estas imágenes en concreto y cómo se relacionan a su propia experiencia vital (estuvo años preso en las cárceles de Franco por razones ‘políticas’, la primera vez a los 15 años porque no podían encontrar a su hermano). Es, en esencia, un relato sobre un relato sobre un relato.

IMÁGENES PARA UNA EXPOSICIÓN

El concierto entero se puede escuchar aquí:

SIETE MIRADAS

No cabe duda de que la fotografía ha alcanzado la altura expresiva y estética que la sitúa hoy en día como otra más de las formas de expresión plástica de las artes. No es fácil alcanzar esta condición cuando te encuentras sujeto a una máquina y la forma de llegar al arte, a través de esta exposición mecánica, no es nada sencillo de conseguir. No es la mano la que transmite la percepción del momento, el contacto con el sujeto, y menos si hay figura humana — el entorno, la luz, el momento de disparar, encontrar ese segundo que hace posible la percepción de ese momento — toda una serie de condiciones que exigen unas cualidades de percepción que no son corrientes, y que, en cierto modo, o se tienen o son muy difíciles de adquirir. Como en todo arte, o se alcanza o no la altura que es imprescindible para convertir una obra, en ese caso una fotografía en verdadero arte.

En el caso de Miguel Dunev nos encontramos que no es nada corriente: un fotógrafo artista. Tiene esa imprescindible percepción del espacio y del momento, esa intuición dramática que anuncia (o también denuncia, y en este caso adquiere un valor artístico incalculable), algo que le permite percibir donde está el movimiento al mismo tiempo que el posible dramatismo de la situación que retrata, no solo en las personas, sino también en las cosas, la historia que ilustran, la belleza que guardan, lo que arrastran o lo que puede llegar a ocurrir con ellas. Yo creo que no hay gran fotografía si con ella no podemos transcribir una historia que nos emocione, tejer un acontecimiento, percibir el dolor o la alegría de una situación que ha ocurrido o puede llegar a producirse. La fotografía exige una condición de percepción humana que es la que la convierte en una más (y no la menos importante) de las artes plásticas. Sin esa condición, solo veremos “fotos”, pobres recuerdos quizá de unas aburridas vacaciones que guardaremos olvidadas.

Cuando Dunev me mostró una colección de sus fotografías, casi inmediatamente le pedí permiso para realizar una visión musical sobre ellas. La obra se titularía Imágenes para una exposición y naturalmente pensé que era un merecido homenaje a Mussorgsky, ya que como en sus extraordinarios “Cuadros”, cada fotografía iría acompañada de una Mirada, que correspondería a lo que el había titulado Promenade. Tanto en la elección de los títulos, como la ordenación de las obras, debo agradecer la ayuda de mi compañera Dolça, a quien tanto debo con su sentido común y su agudo sentido teatral y literario. Siempre una ayuda inestimable. Escogimos las obras que más me impresionaron en ese momento y comencé a trabajar, numerando cada Mirada y titulando cada obra, conservando la idea de que cada Mirada fuera casi una variación de la primera, para ayudar a cohesionar de esta forma el conjunto.

Solo me queda agradecer a Miguel Dunev la generosidad de haberme dejado “colarme” en su obra y a Santiago Barro su muy importante, generosa y acertada labor en la forma de ejecutarla y comprenderla.

Eduardo Rincón

Torroella de Montgrí, a 31 de marzo de 2012

EDUARDO RINCÓN 1924 – 2023

MI VIDA

Nací en Santander el 25 de octubre de 1924, en uno de los números primeros del Paseo de la Concepción. Creo que era un segundo piso que daba a las huertas que había entre la calle de Tetuán y el paseo, que era la residencia de las familias adineradas (con las grandes casas del paseo marítimo, más conocido entonces por el Muelle o las de la continuación de éste hacia San Martin y el paseo de Reina Victoria); naturalmente mi casa pertenecía a un pequeño grupo de casas de pisos, no un chalet, y mi estancia en ella fue breve. No se exactamente la fecha en la que nos mudamos a esta casa moderna, con más luz y sol, detrás de la calle de San Celedonio, pero nuestro paso por esta vivienda duró también muy poco antes de trasladarnos al piso de Casimiro Sainz 17, 2º, en el barrio de pescadores de Puerto Chico, donde habité (con los intermedios obligados de viajes y cárceles), hasta que me casé con Carmen, el 26 de diciembre de 1947 y pasé a vivir en la casa de sus padres, en la calle de Fernández de Isla.

Era mi escuela, una de las muchas que la República había edificado en el breve tiempo de vida que tuvo el régimen antes de la sublevación del general Franco, y de ella y sus maestros tengo un recuerdo maravilloso, que me causaba numerosos problemas ya que me costaba volver a casa una vez terminadas las jornadas de estudio: había biblioteca, talleres de pintura y escultura, cine una vez por semana, laboratorio de química (solamente para los dos últimos cursos, como es lógico)…era y sigue siendo en mi recuerdo, algo excepcional. Don Jesús Revaque y su equipo de magníficos maestros, fueron, menos 3 de ellos, obligados a exiliarse cuando las tropas sublevadas entraron en la ciudad, durante la guerra civil del 36 al 39.

Yo también partí, pocos meses después, a finales del verano de 1936, a mi primer exilio. Mis padres (grave pero compresible equivocación) decidieron que para mayor seguridad contra los bombardeos de la aviación alemana e italiana, que secundaban el golpe de estado de la derecha española, deberíamos salir hacia Francia aprovechando la huida de mi tía Araceli, que a su vez seguía el exilio a que se encontraba obligado mi tío Ángel, que tenía una cierta relevancia política. Así, hacia el mes de julio o comienzos de agosto de ese año, partimos en un tren de mercancías hacia Asturias, donde nos esperaba a unos cuantos cientos de refugiados el carguero llamado «Espuma de siete mares» (Seven seas spray), que a través del mar Cantábrico, con una ligera marejada y perseguido por el acorazado «Almirante Cervera», un buque de guerra al servicio de los sublevados, consiguió llegar a aguas jurisdiccionales francesas y depositarnos en Burdeos.A partir de ese momento, mi vida cambiaría totalmente. Tuve que dejar mis estudios primarios, cuando casi comenzaba a preparar los secundarios y mis posibilidades de comenzar una carrera quedaron cortadas de raíz. Lo mismo les sucedió al resto de mis hermanos y hermanas (éramos nada menos que seis), ya que mi padre, presidente de la Patronal Republicana de la ciudad, trabajador que, independizado, había montado una pequeña tienda y taller de electricidad, que le situaba en una cómoda posición económica. Con la entrada de las tropas franquistas, dada su posición política, fue encarcelado, cancelada su tienda y taller y vaciada su cuenta corriente «por dedicarse, en compañía de individuos claramente rebeldes, a la escucha de las emisoras rojas» en la tienda que regentaba. Seguramente era cierto, aunque él me dijo más tarde que no era verdad.

Desembarcamos, felizmente, en los muelles de Burdeos y de allí fuimos trasladados en trenes, vía Toulouse, hacia la frontera franco catalana, desde donde, en otros trenes que hubimos de esperar largamente nos llevaron hasta San Vicente de Torelló, donde nos alojaron como pudieron, repartidos por diversos lugares en dicho pueblo. Allí constituimos una pequeña colonia de refugiados y dentro de ella, una escuela para niños entre los 5 y 15 años. Después de los primeros meses de estancia, en los que tuve que trabajar ayudando en la cocina (llevar el agua, partir leña, hacer diversos recados…), ingresamos en una colonia infantil, en la que fui indudablemente feliz, también gracias a los maestros que nos tocaron: Don Saturnino de Diego Escudero, su mujer y sus dos hijos, muy pequeños aún. Don Saturnino se había librado de ir al frente debido a una grave cojera que le imposibilitaba para el servicio militar. De él aprendí muchas cosas, pero sobre todo, su sabiduría y su honestidad a toda prueba, me enseñaron que un ser humano no lo es verdaderamente hasta que no adquiere una ética irreprochable. No lo he olvidado nunca, ni a él ni sus enseñanzas.

Cuando las tropas sublevadas se acercaban hacia la frontera de Cataluña con Francia (nosotros no estábamos lejos pues la colonia La Coromina estaba entre Montequiu y el castillo del mismo nombre), Don Saturnino decidió que debíamos trasladarnos hacia Francia, hasta que cesaran las hostilidades, y cuando hubiera llegado la paz, ya tendríamos tiempo de volver. Estaba asustado de las barbaridades que se contaban de las tropas italianas a su paso por pueblos y ciudades. Pero también había una razón personal en esta decisión, según supimos más tarde: él era un hombre de derechas y quería pasarse aunque fuera en el último momento, a las tropas franquistas. Fue ésta, según me contó después, una desgraciada aventura que estuvo a punto de costarle la vida, ya que quisieron fusilarlo por haber «desertado de la lucha». Le salvó su cojera que justificaba «su falta de entrega a la causa».

Una vez en Francia, quedé aislado de mi familia (se habían separado los dos camiones que transportaban a la totalidad de los niños y las maestras que nos acompañaban), en Dijon, nos enviaron a una escuela para niños refugiados y sin familia. Pero pasado poco tiempo, era ya el comienzo del año 1939, yo comencé a ver que se aproximaba una situación grave. Los aviones, las tropas francesas se movían de un lado a otro, la gente, hablaba sin reserva sobre la gravedad de la situación y yo, que acababa de cumplir los catorce años y había aprendido a desenvolverme por mi cuenta (se aprende mucho y rápido en esta situaciones), decidí que había llegado el momento de retornar a casa y pedí que me repatriaran.

Creo que era el mes de abril o mayo cuando volví a casa. La situación que encontré era verdaderamente catastrófica. Mi padre apenas si tenía trabajo, mis hermanos mayores estaban en el ejército y tardaron más de dos o tres años en ser desmovilizados, y además mis dos tías y sus hijos estaban a cargo suyo y había que alimentarlos. En ese punto fue cuando comenzó para mí la vida de trabajo, ya que no podía ni pensar en comenzar estudios de ninguna clase y me convertí en un obrero electricista, trabajo que ejercí hasta 1959. Todo cambió para mí. Mi hermano Ramón, que había permanecido en casa, fue llamado a filas por el ejército y yo hube de sustituirlo ayudando a mi padre. A través de mi hermano Ramón, antes de que se marchara hacia Marruecos, donde había sido destinado, tomé contacto con un grupo de jóvenes, dos a tres años mayores que yo, y aunque no sabía lo que hacían, les ayudaba llevando recados de ropas, comestibles o dinero a las familias de los presos políticos que llenaban las cárceles en aquellos años, sin saber, claro está, que yo iba a formar parte de ese enorme grupo de represaliados y que la situación duraría cuarenta años, más o menos.

Una noche, cuando estaba escuchando las noticias subido en la trasera de la cama (no teníamos radio en casa, nos la habían requisado ya que los rojos -y éramos considerados como tales-) no podían disponer de un medio de comunicación tan peligroso, escuché la noticia de que se había declarado la Segunda Guerra Mundial: era el 1 de septiembre de 1939. Esa misma noche fuí detenido por la Brigada Político Social que dirigía el Coronel Aymard junto a su segundo, el Capital Norte, con su ayudante, más conocido por Carlitos¸ como se llamaba a si mismo. Iban a buscar a mi hermano y como no lo encontraron, me detuvieron a mí.

En la comisaría de la calle del Sol, donde habían establecido su oficina de «trabajo», me encontré con José Hierro, varios chicos más a quienes no conocía y un grupo de siete ciegos. Después de varios días de torturas (golpes, descargas eléctricas, etc. – uno de los mayores intentó suicidarse después de ver como torturaban a su mujer haciéndole presenciar el espectáculo); cuando acabaron con nosotros fuimos conducidos a la Prisión Provincial de Santander. En la primavera del año siguiente, nos trasladaron a Madrid, a la Prisión provisional del Convento de las Comendadoras. Casi un año más tarde fuimos juzgados por un pomposo tribunal militar, en juicio sumarísimo (todos los juicios políticos lo eran por este procedimiento excepcional) y todos los detenidos fueron condenados a pesadas penas de prisión, algunos a muerte (no sé cuantas de ellas se ejecutaron), menos yo que pasé a disposición del Tribunal de Menores, con la obligación de presentarme cada semana en el juzgado militar de la calle de Barquillo quedando deportado en esta ciudad.

Cuando conseguí volver a Santander, libre cargos, aunque nadie me comunicara que fuera así, comenzó una nueva etapa de mi vida. Durante mi estancia en la prisión de mi ciudad, entré en contacto con un miembro del Partido Comunista y acepté trabajar con ellos. Pero fueron los propios franquistas quienes con su conducta me habían convencido que había que luchar contra el régimen y así lo hice hasta que en 1975 murió el dictador y se reimplantó la democracia. Y volví a lo mío: la música.

Es verdad que desde que volví de Francia y vi que el piano de mi hermana (que nunca me dejó tocar), estaba libre (ella se había trasladado a Madrid), emprendí la tarea de llegar a hacerlo yo, un pensamiento completamente ilusorio. Pero aquel piano era un instrumento catastrófico y no puse demasiado empeño en esta tarea hasta que un cliente de mi padre (con quien yo trabajaba como ayudante electricista), que tenía un restaurante -antes había sido un cabaret, pero había sido prohibido como un lugar de perdición y sexo-, donde había un extraordinario piano Erard de cola, me sugirió la idea de que podría dejarme utilizarlo. El piano estaba olvidado en un pequeño cuarto del piso alto, el que había sido el salón de baile, entre varias decenas de kilos de patatas que el dueño guardaba como oro en paño para poder sostener el servicio de comidas del restaurante. Allí mismo, retirando las patatas del suelo ya que me impedían utilizar los pedales, comencé a aprender música sirviéndome de los libros de solfeo que mi hermana había dejado abandonados.

Encima de mi casa vivía la dueña de una pescadería, cuyo negocio estaba a su vez en los bajos del edificio. Un día, mi madre subió alborozada con un gran paquete de papeles bajo el brazo y me dijo:-«Mira lo que he encontrado en la pescadería, donde lo tenían para envolver el pescado», y me mostró un montón de partituras musicales. Eran las quince primeras sonatas para piano de Beethoven, todas las de Mozart, algunas de Mendelshonn y varias piezas más que no me llamaron la atención. En la colección de Beethoven faltaban la Claro de luna y alguna otra, y lo que no me interesaba (¿que podía saber yo si apenas conocía música clásica?) las devolví para que envolvieran pescado. No sé a quienes condené a tan bajo menester.

Entre tanto, en Santander se habían reanudado los conciertos de la Sociedad Filarmónica, que durante la temporada se celebraban en el Cine Cervantes. Del poco dinero que mi padre podía darme, ahorré con un esfuerzo titánico, para poder acudir a algunos de ellos. Fueron estos conciertos los que terminaron de resolver -junto al sentido común que me decía que nunca podría llegar a ser un intérprete- mis dudas sobre el porvenir que me ofrecía la música: me dedicaría a escribir obras maravillosas que me elevaran a la categoría de mis dos dioses, Mozart y Beethoven. Nada menos. No había llegado a los veinte años y era lógico que pudiera ser capaz de comerme el mundo. Pero el estudio para hacer esta proeza me llevaría los siguientes veinte o treinta años… y aún no he terminado, ni mucho menos, de alcanzar la altura mínima que se que debería tener, no para llegar a tal altura, sino para aproximarme un poco.

A partir de entonces todo mi dinero se me iba en comprar nuevas partituras, papel de música que emborronaba febrilmente y que después rompía con desesperación, aunque no cejaba en mi idea de llegar a ser un verdadero compositor.

Conocí a Carmen Vélez en casa de José Hierro, que había salido de la cárcel hacía poco tiempo, nos casamos en diciembre de 1947 y no tuve unos años de tranquilidad hasta 1952, en que ella salió del hospital después de haber superado una operación de toracoplastia para eliminar una tuberculosis que casi la costó la vida. Hacia 1943 (no estoy demasiado seguro de la fecha), me salvé de una nueva «caída» -en el argot político ola de detenciones-, gracias a que mi enlace con la organización había muerto en un campo de concentración de las Islas Canarias, la isla de Hierro y quedé aislado del partido hasta 1952 cuando otros dos miembros activos, Daniel Gil y su esposa, Mónica Acheroff nos pusieron de nuevo en contacto con la dirección a través de nuestro amigo Jean Rony. Comencé a trabajar políticamente y conseguí reorganizar a los que quedaban libres de sospechas hasta que en los finales del verano de 1958 hubimos de exiliarnos a Francia Carmen y yo antes de que la policía pudiera alcanzarnos.

En un situación así, era difícil que pudiera escribir música, aunque hice algunos raros intentos, no muy conseguidos, esa es la calificación más leve que encuentro. Ya instalado en Francia -aunque entraba clandestinamente a España aproximadamente cada dos meses, trabajando en la zona de Asturias, donde la organización había sido desmantelada totalmente por la policía-, intenté componer algunas obras. De entonces son la Segunda Sonata para piano y algunas obras pequeñas que perdí en mi siguiente detención. Esta tuvo lugar en Avilés en 1960, junto a otros siete miembros de la dirección de Asturias, de la que yo era responsable político y cuando estábamos preparando las grandes huelgas que tendrían lugar en 1961, cuando ya estábamos en la cárcel de Oviedo.

Condenado a un total de quince años de prisión. Hubieran debido ser veinte, pero la presión de la calle era demasiado alta y tuvieron que rebajar las peticiones fiscales cuando lo normal era que las subieran si los reos proclamábamos nuestras ideas durante las pocas palabras que nos dejaban decir para defendernos.

Pero parece que el destino estaba a favor de que yo estudiara música y los cinco años de prisión que cumplí, primero en la Prisión de Oviedo y más tarde en el Penal de Burgos, me sirvieron para terminar los estudios que malamente había realizado sobre armonía, contrapunto y orquestación.

Nunca agradeceré bastante a Jean Wiener, el compositor francés con quien había tenido alguna conversación durante mi estancia en París, el interés que demostró por mi trabajo y los sanos consejos y ayuda que me dio. Le mandé una obra para un quinteto de cuerda y clarinete, escrita en Oviedo, y me devolvió este consejo: estudia, te faltan conocimientos de contrapunto y orquestación. Y junto a este consejo me envió los cuatro tomos del Tratado de orquestación de Charles Koeklin y un buen tratado de contrapunto. Y ese fue mi trabajo durante los años de mi estancia en Burgos, de los que quedaron como muestra el Primero y Segundo cuartetos de cuerda, la Tercera sonata para piano, una serie de canciones, pequeñas obras de piano y los bocetos de una obra de orquesta que no llegó a realizarse (convertida en música de cámara para un instrumento de viento y tres o cuatro cuerdas) hasta el año 2009, con el título de Doce Grabados de Goya.

Cuando salí de la prisión, a finales de diciembre de 1965, tenía intención de descansar, pero no pude hacerlo. Hube de trabajar políticamente para reorganizar el partido, que de nuevo había sido borrado por las continuas detenciones que periódicamente realizaba la policía. Pero como había de comer y por tanto buscarme la vida realizando traducciones del francés, o estudios preliminares a la presentación de obras de clásicos, hube de marcharme a Madrid, donde conseguí trabajo en una editorial que dirigía Francisco Pérez González. A partir de entonces, cuando yo tenía ya grandes dudas sobre el papel de Partido Comunista y la indebida participación de la URRS en los asuntos políticos del resto de Europa, decidí que mi participación en la lucha tendría que ser menos directa. Apenas llevaba dos años en mi trabajo cuando una noche la policía volvió a llamar a mi puerta, como siempre, a las tres de la mañana. La organización de Santander había caído en sus manos y una buena parte de los detenidos habían «cantado» que yo era el que había inaugurado su nueva etapa de trabajo. Trasladado a Santander en 1968, volví a la cárcel. Pero esta vez, además de haber sido ya suspendidos los temibles tribunales militares, sustituidos por el Tribunal de Orden Público, mi jefe y amigo, Francisco Pérez González, ayudado por Jesús de Polanco, pudieron sacarme libre de pena, cuando los demás miembros del Partido fueron condenados a penas no demasiado elevadas.

A partir de ahí y ya en clamoroso desacuerdo con la política del PC. mi actividad política se convirtió en casi nula. Más tarde, en 1976, después de la caída del régimen, abandoné por completo la militancia. Pensé que ya había cumplido la parte que correspondía y que, ahora sí, iba a dedicarme a lo que había sido la gran ilusión de mi vida: llegar a ser un compositor de verdad, independientemente del mayor o menor valor de mis obras.

A partir de entonces y sobre todo después de mi jubilación en 1985, sólo tuve tiempo para escribir música y la mayor parte de mi obra está encuadrada cronológicamente entre los años 1980 y este año en que escribo esta breve biografía de mi vida, año 2009 del siglo XXI.

Lo que me quede de vida, que no podrá ser mucha, será dedicada a esta tarea, al recuerdo de mi primera esposa, Carmen y sobre todo a Dolça, agradeciéndola estos catorce años maravillosos que hemos pasado juntos.

Y a mis amigos y camaradas, casi todos desparecidos, pero siempre presentes en mi memoria, tan presentes como la música que llevo dentro, que diría Carpentier.

Eduardo Rincón

Julio del año 2009, en Torroella de Montgrí.

Cit. página web del compositor

En el umbral de la libertad y perseguido por los nazis, Walter Benjamin se suicidó en Portbou el 26 de septiembre de 1940. Este humilde homenaje está compuesto por 74 fotografías tomadas durante tres días en el místico e inolvidable espacio de Dani Karavan.

Treinta años después del fallecimiento de mi abuelo, abrí las cajas de álbumes de fotos y documentos familiares que me dejó. Nacido en la campiña sueca en 1888, Don Carlos Wöhler emigró a España en 1915, donde pasó su vida. Hecho con las imágenes que encontré en los álbumes de sus fotos personales, esta película recoge la vida y obra de un expatriado sueco en España.